本日の新作【asics】

しばらくノスタルジック調にふけっておりました。

本日は新商品のご案内です。

アシックスリミテッドモデル。

全国なんと3000足限定生産!

本日入荷しました商品、

グラフィック柄の半長靴のご紹介をします。

アシックスさんの

本当に飽くなき挑戦といいますか、これでもかー的な

新商品の数々...。

今年もたくさんの新作、限定が商品化されました。

(ものすごい数だと思います。)

そのたびに、倉庫のレイアウトから始まります。

今までアシックスの靴がおいてあったところを移動して、

廃番商品で数が少なくなってきたから重ねておいて、

売れ筋が変わってきたから、

これは取りやすいところ、

最近はお茶を飲む場所にまでアシックスの箱が

侵入してまいりました。

昔夢中になって遊んでいた

手のひらサイズの四角プレートに、

4×4の1から15までの数字のかいた小さいプレートを

移動して左上から小さい順に並べていくおもちゃ。

アシックスの新商品が入荷するたびに

思い出してはくすっとしてしまいます。

そのアシックスの新商品。

今年はこれで打ち止めです。

今年最後の商品にふさわしい

グラフィック柄。

ブラックとメタリックシルバーとの

デジタル迷彩。

渋いです。

半長靴なので、

購入する人は限られてしまうとは思いますが、

見た目

とても渋いです。

当店では30足入荷いたしました。

真ん中のサイズと28cmはすぐに売れてしまうかな?

なので、売れ筋サイズの方は

どうぞお早めに。

川崎7分

寅壱さん、

寅壱さーん、

ありがとう!。

忙しいのにもかかわらず、

調べていただきました!

鳶衣料が鳶衣料として認知されたのは、

どの辺からなのか…。

ルーツはなんとなく、想像できたのですが、

どこから始まったのか、

ずーっと気になってたんです。

前も書きましたが、町火消しとは形が違うし、

帝国陸軍のズボンとも、繋がらないし…。

そしたら、

寅壱の担当の方が調べて下さったんです

ありがとうございますm(__)m!

寅壱さんによりますと、

諸説ある事はさておき…、

高度成長期ぐらいに、

神奈川の川崎地区らへんで

川﨑7分という名で、

ワタリの広い作業ズボンを仕立てでつくっていたそうなんです!

「川﨑7分で検索したら、

川崎駅から7分。

という記事がなんて多い事!

関連した記事が出てきたのは、

川﨑7分を英訳したものだけでした

(鳶tobiのダブダブのズボンbaggy trousersなんちゃらかんちゃら…)

鳶ってtobiなんだ^ ^。

そう、

「仕立て」だったんです。

職人さん自らおあつらえ、「仕立て」。

当時の鳶職人の方が、

「これでは動きづらいから、

幅の広いの作ってよ。裾はヒラヒラしてると邪魔だから、すぼめてね。」

と、いった感じで、

作ってもらったのが最初なんですね!

感動

そして

スッキリ

東京タワーが初めかどうかは

分かりませんが、

当時、安全帯もせず、

狭い足場で、

作業を続ける方にとって、

仕事=命がけなわけで、

今までの作業服では、

合点がいかなかった。

それで、

あの様な形に

特別に仕立ててもらった。

どういった形だったら、

作業効率が上がるのか、

どういった形だったら、

モチベーションが上がるのか、

実際に現場に出ている方が

生み出した

究極の作業服、

それが鳶衣料!

だったのかな、なんて^ ^。

個人で作られたのか、

チームで作られたのかは分かりませんが、

自分たちが、

当時最も危険な現場で、

動きやすいように、

効率性を考えて

あつらえた鳶衣料が、

今もこうして、

日本を支える職人さんたちが現役として着用してくれている。

想いが繋がっている。

あの時代を作りあげてきた先輩たちが

自分たちで考えた鳶衣料を纏って、

仕立ての職人さんも、

希望に叶う鳶衣料を作って、

みんながそれぞれ真剣に、

自分の役割でもって

仕事に向き合って、

あの時代があったのだと。

「負」もあるかもしれないけど、

モーレツ、じゃないな、

自分の行動がこれからの日本を作るんだ

といったあの時代を想像すると

なんでだろう泣けてくる。

共働き

夫婦でお店を営業してたので、

共働きでした。

夜遅くまで、

父と母が働いていて、

終わるのが夜の8時。

日中買い物にくるお客さまだけじゃなくて、

メーカーさん、

銀行の営業マン、

仕入れに出掛けたり、

何が売れたか確認して発注したり…。

色々としなければならない事があって、

階段を上がればそこは台所だけれど、

日中に、夕飯の支度をするのは

そこそこ難しかったのだと思う。

しかもお風呂もなかったので、

お風呂やさんにいってから夕飯。

と、なると

開いているのは居酒屋さん。

「北海」「れんこん」

うちの家族の行きつけの居酒屋さん。

豚の角煮がものすごく柔らかくて美味しかった

横にちょこっと付いてるカラシにくっつかないように緊張しながら食べてました。

お風呂上がりにタイミングよければ開いてる団子屋さん。

あんこが苦手なので必ずみたらし団子注文。

このように外食の思い出は

小さい頃の家族との団らんとリンクして

ます。

うちはそういう意味で、

外での食事は垣根が低かったので、

今、共働きで働く身としては

ありがたい感覚です。

手作りの「母の味」を否定するわけでは全くないけど、

今これだけ共働きが増えているのだから、

お母さんがごはんを作る構図が小さい頃から刷り込まれているのはすこしつらいかなと思う。

罪悪感みたいな感じになったりもします。

かなり昔に行った

海外で、

小さい子どもたちを連れたたくさんの家族が屋台でご飯を食べてたり、

ビニール袋に飲み物入れて、

持ち帰ってる所とかみて、

その国にエネルギーを感じたし、

外食が家族に欠かせないもので特別なものではないと思った。

もっと気軽に

どの年代の家族も受け入れてくれるような

食べ物屋さんが増えるといいな。

個室っぽいところで行って食べて終わり。

とかではなく、

お店の方とお話ししたり、

となりの席のファミリーと話したり…

となりの赤ちゃんが泣いたら、

となりの年配のご夫婦が抱っこして

あやしてくれるような

そんな感じの食べ物屋さん。

あの

アジア圏で味わったがちゃがちゃした感じが

なんだかいいなと思うのです。

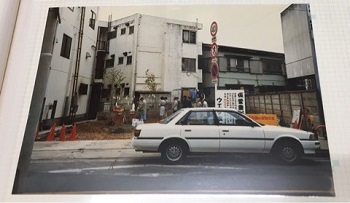

30年前

1987年頃のことです。

建て替えをすることになりました。

蕨に来て20年、

愛着のあるお店でしたが、

少し大きくするために、

解体して、新しくお店を建て直すことにしました。

「100年持つ店を」

すでに父の中では蕨に腰を落ち着けるつもりだったのでしょう。

7人兄弟の末っ子として、その辺りは自由だったのだと思います。

建築には大体1年から1年半くらいかかると言われていました。

その間は、近くに仮店舗を借りて

営業していました。

1980年後半といえばバブル真っ最中。

ただ当店はあまり

恩恵は受けなかったそうです。

しかし、知り合いの方から、

NTTの株が2つ当選したので、

1つ譲るよと言われて、

1つ受け取ったそうです。

それがあれよあれよという間に

上がって絶妙なタイミングで売ったので、

利益がでました。

そして、

「よし、このお金でアメリカに行こう??!」

「え、アメリカって…

2泊3日とかじゃ行けないんだよ。」

「西海岸から東海岸まで。2週間行こう。」

…。

…やったー!

初めての海外旅行です!

今思うと、

その利益でこれから建てるお店のローンにあててもいいのに、

なんと利益まるまる家族分の2週間の海外旅行✈️費用になったのです。

定休日もない時代です。

商売をしていて、

家族旅行という概念すらなかったのに、

いきなりの海外旅行??!

もちろん、お店はその間休業。

月の半分売上ゼロです。

一緒に行ってくれた取引先の方と

今でも語り草になるくらい、

珍道中でしたが、

あの2週間は紛れもなく、

人生における豊かな財産になりました。

仮店舗&月半分休業。

当然売上は下がりましたが、

あの時の、

何かは失ったけど、

形に見えないそれ以上のものを得る事が出来ました。

父と母の男気の決断に脱帽です。

秋

10月突入いたしました。

すっかり秋の気配を感じるようになりました。

皆さんはどんな時に秋を意識しますでしょうか。

●食卓のお皿の上が温かい物に変わったとき

●テレビを消して、静かな雰囲気を味わいたくなった時。

●早く寝てしまうのがもったいないと思った時。

●お休みの日はちょっと遠出したくなった時。

というわけで、土曜日の定休日を利用して

高尾山、行ってまいりました!

紅葉にはまだまだ早かったですが、

山独特の凛とした空気で秋を感じる事ができました。

帰りは10月15日まで行っております高尾山ビアマウンテン!

八王子の夜景を見ながら、飲み放題食べ放題2時間勝負!

外で飲むビールは格別なものですが、私にとりしましてはやはり夏の風物詩という印象です。

さすがにこれはもうギリギリという感じで

夏の名残を惜しみつつ、初秋を味わうというまさに季節の移り変わりを感じる事ができた最高のイベントでした。

今が旬!

ジップアップ入荷しました!

出会い

開店当初はそれこそ、

鳶関連は7分やニッカなどが主流でした。

ある時、岡山にあるメーカーさんが

来られるようになりました。

その時に紹介されたのがちょうど超ロング。

初めて目にする超ロングは、

それはもう、

長いし、形もあまりみた事ないしで

最初は断っていたそうです。

でも、

その担当の営業の方が、

「絶対いいですから!」と、

何カ月も何カ月も

毎回その商品の案内をして、

やっと入れたのが始まりだそうです。

もし、その営業の方が、

1回で案内するのをやめてしまったら、

タイミングで担当の方が変わっていたら、

また違った人生を歩んでいたかもしれません。

それから、

もっと長いものを、と、超超ロングに。

素材もポリエステルだったものを、

サージで。

そして、違う色で何色か作って、と、

少しずつ広げながら依頼していったそうです。

そこには、

これからの建設を支える、

若い人達に粋でカッコいいなものを着てほしいという思いもあったようです

画像は寅壱さんの超ロングです。

ちなみに上にでてくるメーカーさんは寅壱さんではないです。

軍手と作業着やさん

昔の写真でも分かりますように、

かつて軍手は、

店先の洗濯バサミに吊られて売ってました。

(右上にちっちゃく写ってます。)

この形は、

足袋屋さん、タバコ屋さんでも、

同じ様式で販売していたそうで、

よくタバコ屋さんがうちに買いに来ていたそうです。

作業着やさんとしてやってるって思ったのってどの辺から?と聞いてみたところ、

「軍手をダースで売ったときぐらいかな」との事。

同じ奉公先で先に独立したショップさんで、

軍手を束にして店の前でドンと

置いてあるのをみて、

衝撃的だったそうです。

今まで1双250円位で売っていたのが、特紡(色んな糸の寄せ集めたもの)の誕生で、

1ダース250円ほどで売ることができたのですから、お客様にとっても嬉しかったと思います。

その頃は仕事が終わったあと、

夜、車で都内の軍手問屋さんに取りに行っていたそうです。

特紡軍手から純綿の軍手まで、約10種類ほどの軍手が置いてあります。

江戸時代の鳶職の服装

作業着やさんなので、

昔の鳶職の服装を調べてみました。

江戸時代は、

外に出てお仕事をする業種、

大工さん、鳶さん、左官屋さん、植木職人さんのことを「出職」といっていました。

(屋内を仕事場とする人たちは居職というそうです)

服装は、

腹掛け、股引、自分の所属する組や屋号の入った半被を羽織ってました。足元は草履。

よく見る頭に巻いている手ぬぐいは、

肩に仕事道具を担ぐ際の当てとして使われていたそうです。

そして、江戸といえば火事。

消防が組織化されてなく、

いざという時に、

身体能力の高い鳶職の方が、

火消しとして消火活動をされていたようです。

火事羽織りは、

リバーシブルになっていて、

裏地は相当に派手な模様だったそうですが、

これは、無事に火を消した際に、

裏返して着て、心意気を示したのだといいます。

今、

「10年後になくなる仕事」

というのが取りざたされてますが、

平安時代?から、長きにわたって

職業として成り立っていた建設業。

どんなに機械化が進んで、

AIが入ってきても、

それを利用する事はあっても、

人間に取って代わる事は難しいのではと思います。

建設業は人手不足の3大業種のひとつといわれていますが、歴史あるお仕事、大事に大切に守っていければいいなと思います。

きっかけ

父が高校卒業後、奉公先に選んだのは

お茶屋さんでした。

しかし、

「入社に及ばす」←要するにクビですね(^^;。

そのあと、親戚の方の紹介で繊維メーカーに就職。

月2回休み。

手取り大体約5000円ほど。

その内の2000円は積金として、

おかみさんが貯金してくれてました。

その頃は神田のバー1回でお給料全部なくなってしまったそうです。

(ちなみに巣鴨のバーは3回もつそうです。)

多い時は10人ほどの社員さんがいて、

畳で眠れず、裁ち台で寝ていた時もあったそう。

一番下っ端だったので、

東京オリンピックの時は、

先輩たちは社内でテレビ観戦。

父は、外回りで配達。

女子バレーボール「東洋の魔女」の優勝は

配達中、竹町の喫茶店でその瞬間を味わう事が出来たそうです。

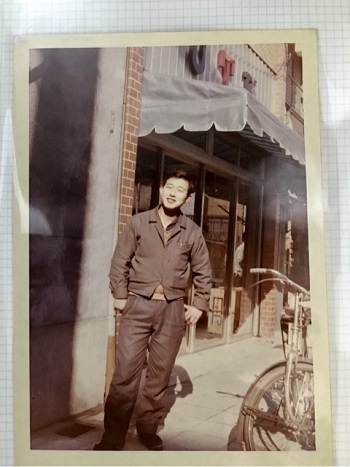

20歳ころの写真。

奉公先の会社の前で。

ショート丈のジャケットがオシャレ。

ルーツ

超超ロングってどうしてああいう形をしているのですか?

と、聞かれることがままあります。

ふくらみがあって、下がすぼんでいて…。

まだまだ勉強不足で、わかってないことが多いので、自分なりにまとめてみました。

よくいわれているのが、

①オランダニッカポッカ説。

1800年代当初、欧米でゴルフや自転車、乗馬などのスポーツウエアとして広まりました。

日本では裾が邪魔にならないし、

また、身体の可動域を狭めずに自由自在な動きができると言う事で作業着として用いられたという説。

たくさんの道具を使う現場において、

ズボンの裾が引っかかってしまう可能性も高いですし、

何かにぶつかる(火なども!)時に、

直接肌に到着するまでに時間があるので、

冷静な対応ができる。と、いったこともあるでしょう。

これらは機能性のところで、とても納得する部分でもあります。

あと、もうひとつは

②お公家説。

天皇にお仕えする貴族たちが、

括り袴、指貫という

裾を紐で結んだ袴をはいていました。

生地をふんだんに使った贅沢な衣服だなあという印象です。

神様に近い(昔は)存在の方が召していた服装を

空、天に近い所で仕事をしている鳶の職人さんたちが似たような感じの服装をする。

また、「鳶装束」というくらいだから、

危険が多く、

いつ何時何が起こるかわからない

覚悟のいるお仕事なので、

あの様な天(神)に近い格好をするのではないかと、結びつけたくなりましたが…。

日本の信仰的なところからきているのかなぁと。

違うかなぁ。

鳶というと、

町火消しを想像するのですが、

残っている絵などをみると、

あのふくらんだズボンは履いてないので、

ここからではなさそうです。

そのあと、帝国陸軍の軍服も、7分ズボンのようなものをはいています。

そして、よく目にする

東京タワーを建設している職人の方々たち。

職人さんたちがはきはじめたのは、

この頃が始めなのでは、と、思います。

まとめますと、由来というよりも、

色々な場所、

色々な時代に

それぞれの必要性に応じてこの形が出来上がったのだと思いました。

そしてそして

イメージだけではないのでしょうが、

超超ロングが、禁止されてる箇所が多いと

聞きましたが、

私からみると、

パイロットの制服、

サラリーマンのスーツ、

板前さんの厨房服、

警察官の制服、

自衛隊の服装となんら変わりがないわけで、

普段は、

家族思いのパパだったり、

魚釣りに命をかけてたり、

美術館巡りが趣味だったり、

でも、この服を着たら、

仕事モードになる。

気持ちを切り替える事ができる

この服を着たら、

みんな仕事の顔になる、

仕事をするためにもっともふさわしい制服としての服装なのではないか。

そう思ったりもします。

でも今は普段着のようなカジュアルな作業着が業界を席巻してます。

カッコいいです。。確かにウンウン。

当店もカッコイイ感じの置いてます…。

そして、そんなカッコイイ感じのワーク、

増やしてます。でも…。

地球上のあらゆるところで、

昔から自然発生的にこの形が重宝されたのかな。