今回の「墜落制止用器具」に関しての法改正に基づいて、

駆け込み需要が多くなってまいりました。

お客様とお話を聞いてみると、

色々な情報が飛び交っていたり、

こちらの認識が異なっていたりなどあったりあったりあったり…

今回多かった質問やお問い合わせなど集めてみました。

★「墜落制止用器具」と記載されていないハーネスでないとだめですか?

→いいえ、まだ現行規格の「安全帯適合品」で大丈夫です。

(2/1時点でまだ入っていないメーカーさんもあります。それこそ、駆け込み需要が多くて、現行のハーネスを作るのに手いっぱいだったそう

新規格のハーネスを作るのが遅れてしまってそうです)

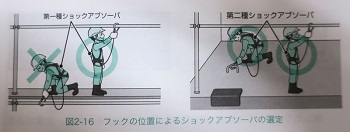

※第1種、第2種と書かれたショックアブソーバ付のランヤードなどは残念ながらまだ全然入ってきておりません。

★新規格の胸当てベルトのバックル部分は金具でないとだめですか?

→いいえ、肩ベルト、腿ベルトなどが主ベルトに対して、胸あてベルトや骨盤ベルトは副ベルトとなります。

副ベルトに関しては特に金具というような言及はしておりません。

★新規格のハーネスは「骨盤ベルト」はないとだめですよね。

→いいえ、骨盤ベルトは以前「尻当てベルト」という名前でした。

今回「骨盤ベルト」に名称変更して、

骨盤を覆うためのベルトという定義のため、

特に骨盤ベルト(=ここでいう骨盤ベルトは要は尻当てベルトという認識だと思いますが)

がついていないとダメということではなさそうです。

ただ腿ベルトがV型のタイプはこの骨盤ベルトがあった方が衝撃は緩和されるそうですので、

ないよりはあった方がいいかもしれません。

(腿ベルト水平タイプはそこまでの影響がないようです)

あと、

気になったのが、

1ある園芸やさんは、フルハーネスの着用をご存じなかったこと。

2ある看板やさんは、ハーネスの着用は8月からでいいと言われたとのこと。

3ハーネスを着用しながら、胴ベルトにランヤードを付けてもいいと言われたとのこと。

告知がうまくいってなかったり、

法よりも

親方?職長?の現場の意見が強かったり、

現実問題として、みんな揃ってスタートというわけにはいかないのだということが分かりました。

私たちも法ありきのハーネス着用

ではなく、

皆さんの安全を守るためにハーネスを着用することの意味

を考えて、少しでもお役に立てるよう提案していきたいと思います。

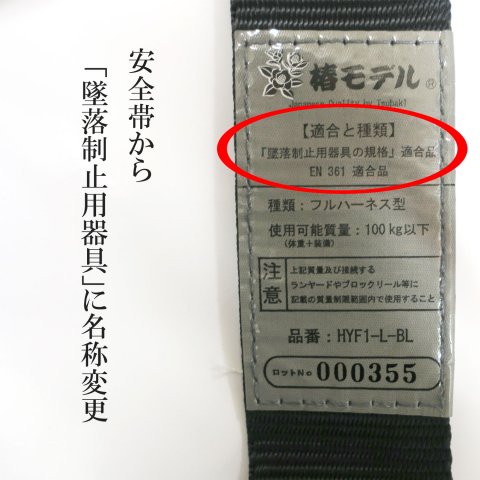

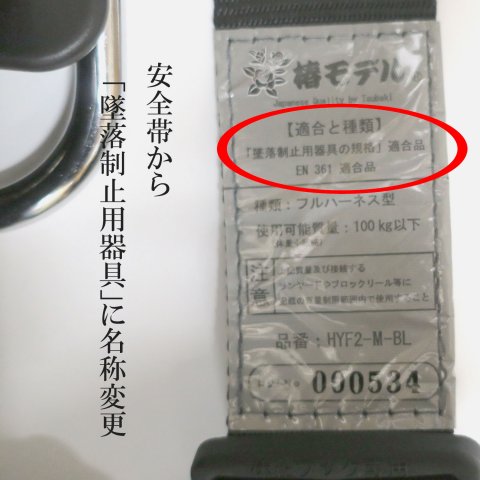

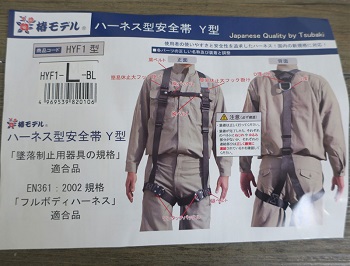

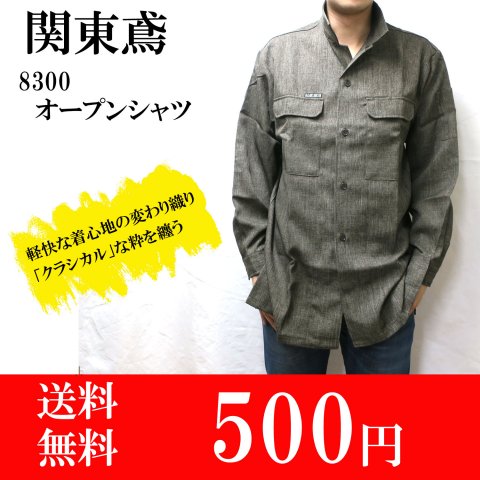

一足先に椿モデルから

「

墜落制止用器具適合品」

が2種類出ました

こちらが1つ目。

縫い目の色が異なっているのが分かります。